神の構造 〜死からの実践

法 元湧 著

A5判上製・576ページ

定価5170円[本体4700円+税]

↑ 画像をクリックすると、みらいまブックストアにいきます。

ただいま新刊キャンペーン送料無料!

宗派を超え、神の構造を解き明かす野心的な研究書

この世の成り立ち、すなわち神の構造を、古今東西の仏教書・経典を研究、体系化して、独自の図や表を使って解き明かしていきました。

新興宗教、宗派宗教とは一線を画す、一人ひとりのための書。

目次

本書のテーマ

第1章 神とは何か

第2章 空とは何か

第3章 仏とは何か

第4章 法とは何か

第5章 色とは何か

第6章 識界と空間構造

第7章 識界の構成

第8章 輪廻とは何か

第9章 心の構造

第10章 核体とは

第11章 識因子とは

第12章 識体とは

第13章 識体誕生のメカニズム

第14章 死の次に起こる出来事

第15章 解脱とは何か

第16章 縁起とは何か

第17章『般若心経』とは何か

第18章 仏教の根本的解釈

第19章日常を生きる

註釈

あとがき

参考文献

本書について

私が偶然に知り合った本書の監修者(龍 神載)は、凡人には無い無限の智慧の能力を持っていました。監修者のスタンスは常に「何でも分かる」なので、ならばこの世の分からないものすべてを、対機説法(相手の質問から、仏性である縁起により、衆生の慈悲と救済の為に瞬時に解答を導く)で出力してしまおうと挑んだのが、本書が生まれたきっかけです。

私達は、一番近いアプローチをしている仏教を手掛かりに10年の歳月と数万回にも及ぶ対機説法を行いました。

その驚愕する回答により、混迷した仏教史観や教学等を改編し、神仏と人間との関係性、世界観を豊富な図解と文書で、遂に神の全容を解明することに至りました。

改めて仏教を教相判釈し、神仏や法、空から般若心経に至るまでその全容を書き記し、集大成「現代仏教縁起経典Ⅰ」としてこの世に著すことができたことは、私の何よりの喜びとなりました。

法 元湧

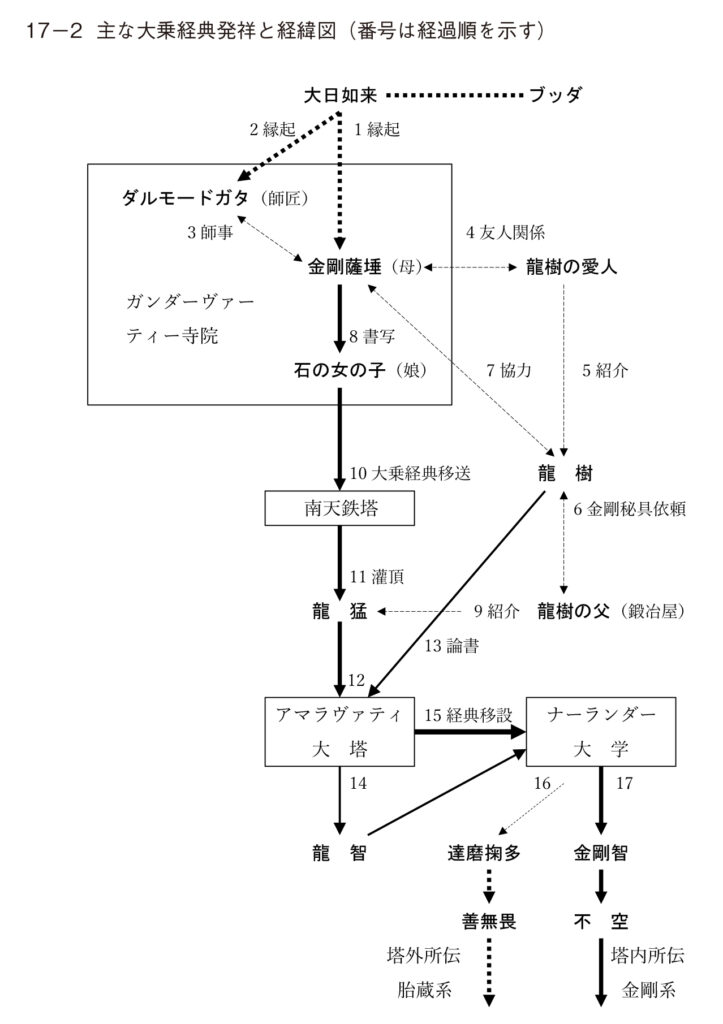

本書第17章「般若心経とは何か」より一部抜粋して紹介します

4 『般若心経』の設立と経緯

『道行般若経』にあるサダープラルディタ(Sadāprarudita)とは金剛薩埵(153 ~ 230)のことであり、紀元 153年、南インドのアーンドラ・プラデーシュ州(Andhra Pradesh)の川沿いの小さな村の3人兄弟の長女として誕生した。実家の職業は農家であり、タミル系で肌の色がやや濃い。幼い頃から類稀な才能に恵まれ、その直感力は周囲の者たちを驚愕させ既に悟りの境地にあった。25 歳のときには縁起により小品系般若経『八千頌般若経』の下地を著した。すると間もなくして帝釈天が現れそのお告げにより、サダープラルディタの生家から東の下流に下ったところの、ガンジハリ村の北伝大衆部一説部派のガンダーヴァーティー寺院に出家する。サダープラルディタが近所の寺へ出家した記述は『道行般若経』の常啼菩薩求法譚 28 ~ 29 品に存在する。この経典の中のサダープラルディタ(金剛薩埵)の長者の娘とは、一緒に出家した金剛薩埵の娘である。ガンダーヴァーティー(Gandhavati)寺院とは現在のガンジハリ(Ganjihalli)村にある寺院のことであり、法上とはここの住職ダルモードガタ(Dharmodgata)(143 ~ 207)のことで金剛薩埵の師匠にあたる。また、如来のような振舞いの金剛薩埵は村では不生の女(Anutpada)といわれ、現在の南インドのアーンドラ・プラデーシュ州のアナンタプル(Anantapur)に彼女の墓があるが、その地名の由来にもなった。この金剛薩埵の記述は、師匠であるダルモードガタと共に大乗経典の『法華経』提婆達多品などでサーガラ龍王の娘などとして登場しているが、すべて金剛薩埵が自らの縁起した内容を娘に書写し登場させたものである。