徳川家康三十二人の姫君の結婚

もう一つの大名統制

柴 桂子 著

関連情報 6月

6月は、『徳川家康三十二人の姫君の結婚』の副題「もう一つの大名統制」の意味するものが

ひと目で解る、姫君たちが結婚した年号を一覧図として掲載します。

◇

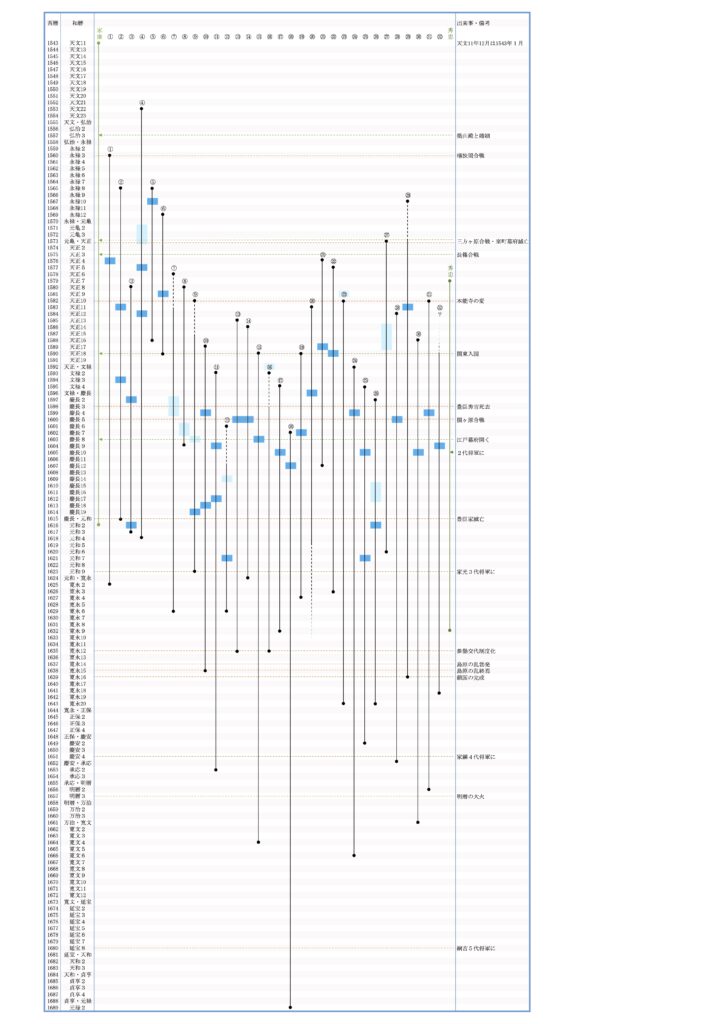

この画面では「家康と32人の姫君と秀忠の略生涯図」を載せていますが

「家康と姫君32人&秀忠と姫君18人の略生涯図」は別画面でご覧いただくことになります。

略生涯図の○付き数字は、本書の「略系図」ならびに「徳川家康の実娘・養妹・養女と

歴代将軍の実娘・養女の婚家等 一覧表」の番号に対応しています。

別画面で開く「家康と姫君32人&秀忠と姫君18人の略生涯図」にある秀忠の右側の算用数字も

本書307ページ・308ページの左端の番号に対応しています。

◇

直下の「家康と32人の姫君と秀忠の略生涯図」を見てみましょう。

慶長3年8月18日(グレゴリオ暦1598年9月18日)の秀吉没後

家康は養女を婚姻させる数を一気に増やしています。

許可が必要だった大名間の婚姻ながら、家康は「ついに時代が到来した」と

あからさまに婚姻政策をとっていることがうかがえます。

家康と姫君32人と秀忠の略生涯図

※濃いブルーの四角は婚約年、それが不明な場合は入輿年を、薄いブルーの四角はこの頃に婚姻したと想定してのものです。

秀忠の実娘・養女たちもまた、家康の意向によって結婚しています。

著者・柴桂子さんは

「やはり秀忠の姫たちまで入れないと何かが見えてこないと思い、図を作ってみました。

予想していた通り、秀忠の姫の12名は大坂の陣前に婚約、又は輿入れをさせています。

家康のもっとも恐れたことは、秀頼の成長であったはずなのに

なぜ豊臣家を潰すのに15年も待ったのか疑問に思っていましたが

やはり豊臣の息のかかった大名たちを徳川方に引き寄せるには

いろんな意味で各大名との戦いを避け

婚姻関係で結ぶことが最大のやり方だと考えたのでしょう」と。

12名とあるのは、婚姻年の判らない「17茶々姫(寿光院)」も

大坂の陣までの婚姻だと捉えているからです。

↑秀忠の姫君18人の婚姻年を足した図になります。

本書『徳川家康三十二人の姫君の結婚──もう一つの大名統制』を通じ

「姫君たちがどの様な歴史の大きな動きの中で生きたか」

「時代を動かした人物とどのくらいの時期、共に過ごしたか」

読み取っていただけると誠にうれしいものです。

本書初刷の帯に記した定期的な関連情報のUPは、この6月までになります。

しかし、本書『徳川家康三十二人の姫君の結婚──もう一つの大名統制』に関する情報・案内は

不定期でUPしていく予定ですので、今後も楽しみにしていただけると幸甚に存じます。

《本書のご感想はこちらのフォームからお願いします》

*ご感想・ご意見を弊社ホームページで掲載させていただくことがございます。

監修・図提供/柴 桂子 文責/みらいま編集部

ⒸKeiko SHIBA Miraima Co.Ltd.